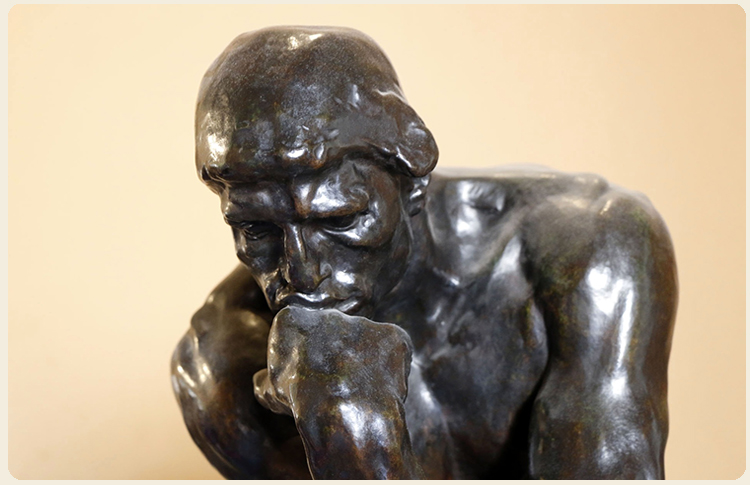

Todos los seres humanos tenemos una voz interior. Que nos habla todo el tiempo, inclusive cuando estamos dormidos. Que posee inmensa sabiduría y nos puede ayudar en circunstancias apremiantes, pero que es terca y traviesa también, como una adolescente rebelde, y a veces nos mete en problemas, en serios problemas. Lo que más nos cuesta es entender por qué sucede así.

Si lo piensas unos minutos, todo aquello que te propusiste con determinación lo conseguiste. No tan fácil como ir del punto A al punto B, pero lo conseguiste. De manera consciente o inconsciente estableciste un plan de acción, unas estrategias y enfrentaste un proceso que superaste paso a paso hasta llegar al final. Fue cuando te diste cuenta de que no era tan difícil como pensabas.

En la universidad, quizás, algún profesor te puso en calzas prietas con un proyecto final que te demandó tiempo, trabajo, esfuerzo y mucho estudio, además de altas dosis de paciencia en la fase de prueba y error. Tras varias noches de desvelo, en las que la vocecita interna te decía que tiraras la toalla, persististe y lograste sacarlo adelante. Fue un gran logro que te dejó grandes enseñanzas.

Si lo piensas unos minutos, todo aquello que te propusiste con determinación lo conseguiste. En cualquier campo de la vida, en lo personal o en lo profesional. Como cuando a aquella chica con la que después de 10 minutos de conversación parecían amigos de toda la vida y, a pesar de que te lo puso difícil, lograste enamorarla y convertirla en la mujer de tu vida. Fue tu mayor victoria.

El problema, porque siempre hay un problema, es que tristemente los seres humanos estamos más programados para lo negativo que para lo positivo. ¿Por qué? Por el modelo educativo en el que nos criamos y crecimos y que luego, durante la adolescencia y la edad adulta, nosotros mismos nos encargamos de fortalecer, de repetir una y otra vez. Es el poder ilimitado de la mente.

Por ejemplo, aquel día que, en un paseo de fin de semana con tus compañeros de la universidad no fuiste capaz de tirarte a la piscina desde el trampolín más alto, de 7 metros. Retaste a los demás, fuiste el primero es subir, pero tan pronto miraste para abajo el miedo te paralizó. “No puedo”, “No lo hagas”, “Es peligroso”, “No te atrevas”, repetía una y otra vez tu voz interior.

O, quizás, fue cuando el profesor más estricto de la carrera te eligió a ti para que hicieras la presentación oral del trabajo final, una intervención de la que dependía también la nota de tus compañeros. Y, sí, recuérdalo, fuiste un desastre, comenzaste a tartamudear y se te olvidó lo que habían estudiado. Fue una gran decepción y hubo que rogar para lograr otra oportunidad.

Todos los seres humanos tenemos una voz interior que posee inmensa sabiduría, pero que es terca y traviesa también, como una adolescente rebelde. Hasta que entendemos por qué sucede así: es fruto de nuestro diálogo interior. En términos sencillos, es la conversación que sostenemos con nosotros mismos, la permanente charla entre el yo consciente y el yo inconsciente.

Ese diálogo interior está determinado por tus creencias, por tu educación, por tu conocimiento, por tu visión de la vida y del mundo y, de manera muy especial, por tu entorno. Por ejemplo, ese diálogo interior uno si estudiaste en un colegio religioso con monjas o si acudiste a uno mixto de talante liberal. O si eras el único hombre, y el menor, entre cinco mujeres o si eras hijo único.

El problema con el bendito diálogo interno es que es la primera tecla que oprimimos en casi todas las circunstancias de la vida. Dado que nuestro cerebro almacena toda la información, recurrimos a ese archivo para establecer cómo debemos actuar en determinada situación. Es cuando aparece esa voz interior que se expresa según las vivencias similares que experimentó en el pasado.

Y es, justamente, una de las razones, una de las más poderosas y condicionantes, por las que no puedes escribir. Aunque lo intentes una y mil veces, pesa más ese pasado de frustraciones, de intentos fallidos, que tus ganas de comunicarte por escrito. O, quizás, ni siquiera lo intentas porque asumes que no puedes, porque estás convencido de que careces de lo necesario.

La sicología nos dice que cuando los seres humanos enfrentamos un problema complejo y carecemos de las herramientas necesarias para gestionarlo reaccionamos con ansiedad: es una respuesta automática, un mecanismo de defensa por el que el reto se transforma en amenaza. Por ejemplo, si en la niñez te mordió un perro: cuando estás cerca de uno, la ansiedad se dispara.

Y esta ciencia nos da cuenta de cuatro tipos de diálogo interno que operan como detonantes de la angustia o de la ansiedad en momentos en que nos sentimos amenazados. Son el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente. La característica común es que todos son negativos y que sus efectos son paralizantes: nos provocan pánico, nos paralizan e impiden que actuemos.

El diálogo interno catastrófico surge de imaginar el peor escenario posible: vemos una tragedia donde no la hay. Por ejemplo, cuando te animas a escribir un párrafo y luego lo lees y piensas que es un desastre y lo borras de inmediato, para que nadie lo pueda ver. O, a lo mejor, lo lees otra vez y te decepcionas porque estás seguro de que si lo muestras a alguien se burlará de ti o te apabullará.

El diálogo interno autocrítico se enfoca en lo negativo. Mejor dicho: todo lo ve negativo. Entonces, aquello que escribiste te parece horrible, solo ves errores y de inmediato te convences de que es una pérdida de tiempo. “Dedícate a otra cosa, que para esto no sirves”, te dices. “De dónde surgió esa loca idea de creerte un escritor”, te lapidas. Es una dura autocensura, una triste sentencia.

El diálogo interno victimista se presenta por lo genera apenas das los primeros pasos. Dado que no confías en ti mismo, ni en tus capacidades, estás a la caza de una excusa que sirva de pretexto para abandonar. “Lo intenté, pero no soy capaz” o “No nací para esto”, te dices. De esta forma, te autoexculpas y te llenas de argumentos para justificar el desenlace inevitable: tiras la toalla.

El diálogo interno autoexigente es, sin duda, algo dañino porque en la búsqueda de la perfección te fijas expectativas que no puedes cumplir, te trazas metas para las cuales no estás preparado y, entonces, fracasas. Y ese fracaso te produce estrés, depresión y lastima tu autoestima. Te sientes lo peor de la Tierra y tu cabeza se llena de reproches, te autoflagelas y castigas tu atrevimiento.

Si lo piensas unos minutos, es probable que la razón por la cual no puedes escribir o, peor, no te animas a intentarlo es porque sostienes un diálogo interno equivocado. Es decir, programaste tu mente con mensaje negativos, limitantes, con excusas que actúan como salvavidas cuando tu voz interior prende las alarmas y te invita a abandonar. No es que no puedas, es que crees que no puedes.

De la misma manera que cuando compras un reloj inteligente o un celular y lo primero que haces es configurarlo a tu gusto, a la medida de tus caprichos y tus deseos, también debes programar tu mente, configurarla en modo voy a escribir, en modo sí puedo hacerlo, en modo voy a encontrar la forma de lograrlo. Tan pronto logres cambiar tu diálogo interior, cambiará también el resultado.

Por supuesto, no es tan fácil como decirlo y hacerlo, algo así como decirte “voy a ser escritor” y sentarte a escribir una novela. No, así no funciona. Requerirás ayuda profesional, una guía, un mentor que ayude a cambiar ese diálogo interior por uno positivo y a identificar tus fortalezas para comenzar a trabajar a partir de ellas. Sin embargo, lo fundamental, es cambiar tu conversación.

Moraleja: siempre que asumiste un problema o un reto con un diálogo interior positivo, enfocado en tus fortalezas, encontraste una manera de lograr lo que te propusiste. Entonces, deja de pensar que no puedes, que no naciste para esto, porque te repito que hay un buen escritor dentro de ti y tienes que descubrirlo, activarlo y ponerlo a trabajar. Tu voz interior será la primera que lo celebre…